クラウドサービスやSaaSが増えるほど、社内のデータはシステムごとに分散し、二重入力やデータの不整合が起こりやすくなります。EAIやデータ連携ツール、iPaaS等、選択肢が多いため、「結局どれを選べばいいのか」判断しにくい領域です。

本記事では、データ連携ツールやEAIの基本的な役割から、ノーコード型、ローコード型といったタイプ別の特徴、導入によって期待できる効果や検討時に押さえておきたいポイントまで解説します。

データ連携ツールとは?

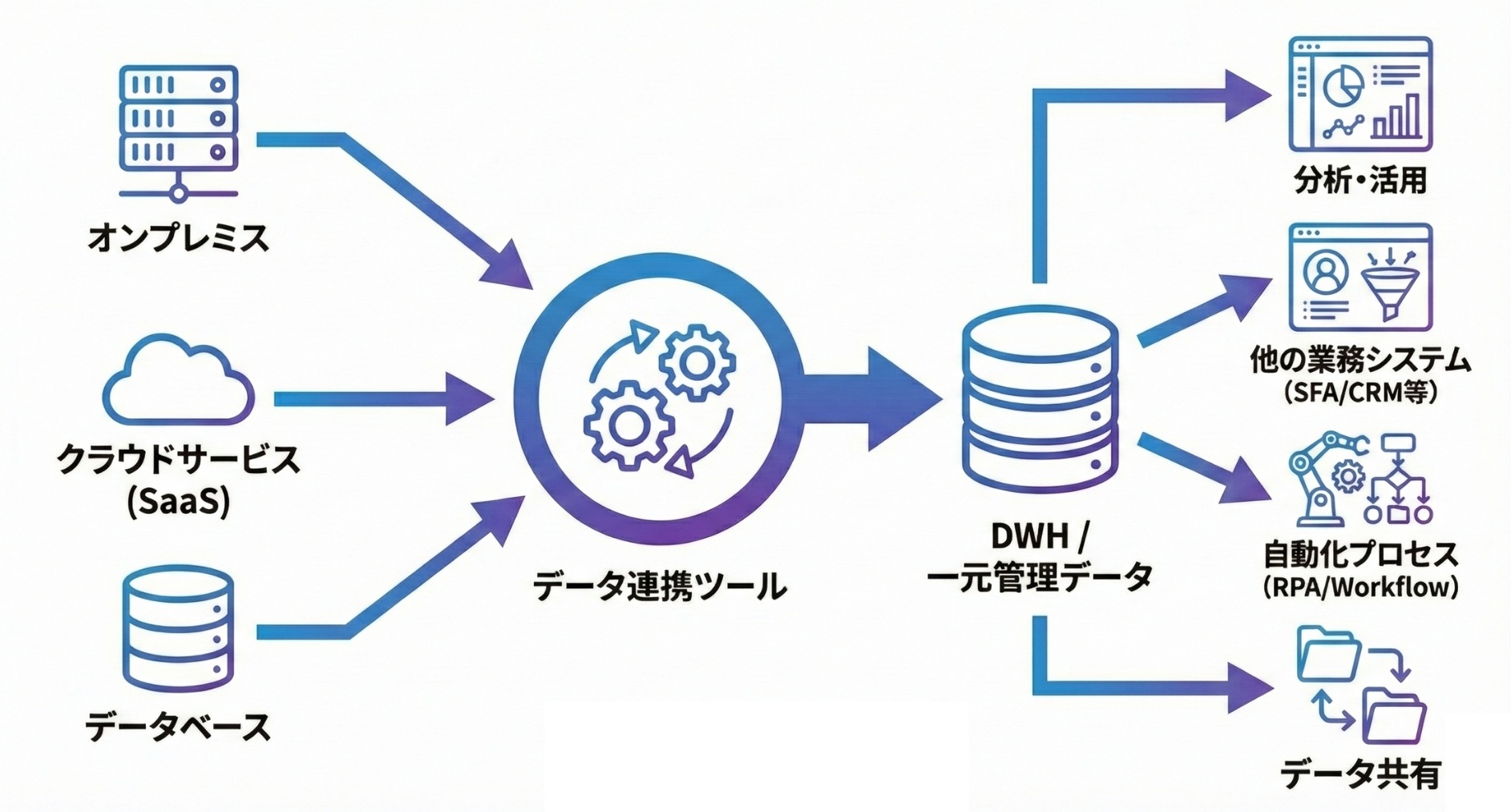

データ連携ツールは、複数のシステムやクラウドサービス間でデータを自動的に受け渡し・同期・変換するためのソフトウェアやクラウドサービスです。

これにより、手作業での転記や形式変換、重複入力などの手間やミスを減らし、異なる部門やシステムにまたがるデータを一元管理できる環境を整えられます。

近年は、オンプレミスとクラウド、SaaSが混在するような複雑な運用環境が増えており、こうしたツールを使うことで、複数システムをまたぐデータの流れを効率化し、業務や分析の柔軟性を高めることができます。

データ連携の概要

データ連携とは、複数のシステム間で情報を自動的にやり取りする仕組みを指し、手作業による入力や転記作業の負担や人的ミスを抑えることを主な目的としています。販売管理や在庫管理、会計等、業務ごとに分かれて管理されているデータを連携させることで、情報を一元管理し、常に最新の内容を共有できる業務環境を実現します。

連携の方法はひとつではなく、APIを活用したリアルタイム連携や、ファイルを介した一括処理等、システム構成やデータの特性に応じて適切な手法が選択されます。

このような仕組みを適切に設計、運用することで、データの重複管理を防いで業務の効率化を促進し、部門横断での情報活用を円滑に進められるようになります。

一般的なデータ連携の主な方法

データ連携の手法はひとつに限られず、業務内容やシステムの構成によって複数の選択肢があります。そのため、処理の安定性を重視するのか、リアルタイム性を優先するのかといった観点から、目的に合った方式を選択することが大切です。

ここからは、実務の現場で多く利用されている代表的なデータ連携の方法を紹介します。

ファイル連携

ファイル連携は、CSVやExcel、XML等の形式で作成したデータファイルを入出力することで、異なるシステム間で情報をやり取りする仕組みです。この方法は、専用の連携機能やAPIを個別に実装しなくても運用できるため、比較的低コストで導入でき、データ連携の初期段階として採用されるケースが多く見られます。

連携処理はバッチ方式が一般的で、情報の反映にはどうしてもタイムラグが生じます。このため、日次、月次の集計処理や大量データの一括連携には適しているものの、リアルタイム性が求められる業務には向いていない点に注意が必要です。

データベース連携

データベース連携とは、複数のシステムが同一のデータベースを参照したり、データベース間の連携機能を用いて情報を共有したりする方法を指します。

データを一元的に管理できるため、更新内容が即座に各システムへ反映され、重複登録や不整合を抑えた運用が可能です。また、データベースが備えるトランザクション管理機能等を活用することで、処理中に問題が発生した場合でもデータの整合性を保ちやすい点が特徴です。

一方で、異なる種類のデータベースを利用している場合には形式や仕様の調整が必要となり、設計や運用が複雑化することがあります。

Webサービス連携(API連携)

Webサービス連携は、APIを利用して異なるシステムを接続し、データの送受信や機能の呼び出しを直接行う方式です。

データをほぼリアルタイムでやり取りできるため、処理結果を即時に反映しやすく、業務の自動化や外部サービスとの連携に適しています。

また、認証やアクセス制御の仕組みを組み込みやすい点から、セキュリティを考慮した運用が可能であり、クラウドサービス間の連携手段としても広く活用されています。

その一方で、APIの仕様に沿って処理を組み立てる必要があるため、導入時には十分な設計や検証が必要です。そのため、実装や運用には一定の技術的知識が求められます。

クラウドストレージ連携

クラウドストレージ連携とは、Google DriveやDropbox等のオンラインストレージを通じて、ファイル形式のデータを共有する方法を指します。大容量データの共有や複数人による共同作業を想定した用途に適しています。

インターネットに接続できる環境があれば場所や端末を問わず利用できるため、社内外の関係者が同じ資料を参照、更新しやすい点も大きな特徴です。

一方で、ファイルの送受信を前提とする仕組みであるため、情報の反映にタイムラグが生じやすく、リアルタイム性が求められる処理には適していません。

データ連携の課題

データ連携では、利用するシステムやサービスが増えるほど、それぞれ異なる仕様や接続ルールを管理する必要が生じ、全体像を把握しにくくなります。

複数の環境に分散したデータをまとめて扱う際には、項目の定義や形式の統一、重複データの整理といった処理に多くの工数を要します。システムごとに個別の連携を構築していると、保守や改修の負担が増えてコストが増大し、システムの柔軟な変更が難しくなります。

このように、データ連携の構成が複雑化することで運用面の負荷と費用が増大し、将来的な拡張や改修の妨げになるおそれがあります。

・データ連携のよくある課題を解説!背景や連携方法などの基本もチェック

データ連携ツールの特徴と役割

データ連携ツールは、前述のような多様なデータ連携の課題に対して、「個別開発に頼らずに安定した連携基盤を用意する」役割を担います。

個別開発で連携処理を構築すると、データ形式の調整や接続設定に多くの手間がかかり、システム全体が複雑化しやすいという課題があります。

こうした状況に対し、あらかじめ接続機能や変換機能を備えたツールを利用することで、データ連携の構成を整理し、運用負荷やトラブル発生時の対応を軽減できます。手作業や属人的な管理に依存しない、安定したデータ活用基盤を構築するうえで、データ連携ツールは非常に有効です。

ツールの特徴

データ連携ツールは、さまざまな業務システムやクラウドサービスと接続できる機能を備えており、専門的なプログラミングを行わずとも連携処理を設計、構築しやすい点が特徴です。

また、データの取得や形式の変換、書き出しといった一連の工程を一元的に管理できるため、複雑な連携設定であっても全体像を視覚的に把握できます。

事前に設定した処理の自動実行や稼働状況の確認といった機能も備えており、運用中のトラブルにも迅速に対応しやすい環境を実現できます。このように、管理負担を抑えながら安定した運用を実現できる点が、データ連携ツールならではの利点です。

データ連携ツールの主な機能

データ連携ツールには、複数のシステムに分散した情報をつなぎ、業務処理を自動化するための機能が幅広く備わっています。

代表的な機能は次のとおりです。

- データ変換、加工

- 各種システムやデータベースからのデータ入出力

- ファイルの送受信や転送

- メールや外部サービスとの連携

- 専用アダプタを用いたアプリケーション連携

- スケジュール設定による定期処理の実行、管理

- 画面操作で連携フローを設計、編集

- ワークフロー、プロセスの自動化、管理

- 利用者ごとの権限設定やアクセス管理

これらの機能を組み合わせることで、データを集約、加工、連携する一連の作業を自動化でき、業務効率の向上や人的ミスの防止につながります。

データ連携ツールの種類

データ連携を支える仕組みは、目的や業務内容によって異なります。そのため、導入効果を高めるには、自社の課題や運用環境に合う選択肢を見極める視点が欠かせません。

ここからは、データ連携ツールの種類について紹介します。

ノーコードツール

ノーコードツールとは、プログラミングを行わずに、画面上の操作だけで連携フローを構築できるデータ連携ツールを指します。

ITの専門知識を持たない業務部門の担当者でも扱いやすく、日常業務の自動化や効率化を現場主導で進めやすい点が特徴です。業務システムやクラウドサービスと簡単に接続できる仕組みが用意されていることが多く、導入後すぐに運用を開始しやすい点も大きなメリットです。

ただし、連携可能なシステムの範囲やコントロールの自由度は後述するローコード型に比べて限定されやすく、複雑な処理には適さない場合があります。

ローコードツール

ローコードツールは、画面上でのフロー設計を基本としつつ、必要に応じて簡単なコードを組み合わせることで処理内容を拡張できるタイプのデータ連携ツールです。

この仕組みにより、ノーコード型では対応が難しい複雑な条件分岐や独自のデータ加工も実現しやすく、より柔軟に設計できます。処理内容の変更が発生しやすい業務や、基本機能だけでは表現しにくい社内独自の運用ルールを組み込みたい場合にも適しています。

実務においては、IT部門が中心となって導入や運用を進め、より高度な連携システムの構築に活用されることが多いツールです。

ノーコードとローコードの違いや、各方式のメリット・デメリットをより詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしていただけます。

・ローコードとノーコードの違いとは?メリット・デメリットを徹底解説!

データ連携ツールを導入するメリット

部門ごとの情報の分断や手作業による対応が多く発生すると、確認や修正に時間を取られ、本来注力すべき業務に集中できないことが多くなります。

このような状況を改善する手段として、データ連携の仕組みを整えることで業務全体の質を高められます。ここからは、データ連携ツールの導入によって得られる具体的なメリットについて解説します。

データ連携にかかる工数・費用を削減できる

データ連携ツールを導入することで、連携処理の設計や設定をノーコードまたはローコードで進められるようになり、開発に要する時間や人件費を抑えやすくなります。

その結果、システムごとに個別のプログラムを作成したり、担当者が手作業で入力や転記を行ったりする必要が減り、日常的な運用業務の負担も軽減されます。

データ連携ツールには、あらかじめ多様なシステムに対応したコネクタが用意されていることが多く、一から連携処理を構築する場合に比べて、導入時の工数とコストを抑えられます。こうした仕組みにより、初期投資だけでなく運用、保守にかかるランニングコストの低減にもつながります。

社内データを一元管理できる

データ連携ツールを活用することで、部門やシステムごとに分散していた情報を、データウェアハウスやデータマートといった共通基盤に集約しやすくなります。その結果、各部署が個別に管理していたデータを横断的に扱えるようになり、全社的に統一された管理体制を整えられます。

また、連携処理によって定期的にデータが更新される仕組みを構築すれば、社内の情報が常に最新の状態で保たれ、閲覧するタイミングによる食い違いが起こりにくくなります。

こうした環境が整うことで、共通のデータ基盤をもとに業務や分析を進められるようになり、意思決定の質の向上にも寄与します。

様々なデータを利活用できる

データ連携ツールを導入することで、ファイルの保存形式や管理場所が異なる情報であっても、データを一元的に扱える環境を構築できます。既存システムに蓄積された過去のデータや、部門ごとに個別管理されていた情報も含めて、横断的に活用できるようになります。

また、統合したデータをBIツール等と連携させて分析できます。それにより、業務の傾向や顧客行動を把握しやすくなり、業務改善や戦略立案に役立てられます。

このように、データを日常業務に取り入れる環境が整えば、経験や勘に依存しない判断ができるようになります。組織全体の生産性向上にもつながり、データの利活用が企業文化として根付くことを促進できます。

データの整合性をとれる

データ連携ツールでは、変換や加工のルールを統一するため、システムごとに異なる形式や定義の違いを吸収できます。その結果、項目名の揺れや入力方法の違いによる認識のズレを防ぎ、連携の過程で情報の意味が変わってしまうリスクを抑えられます。

また、重複データの統合や欠損項目の補完といった処理を自動化できるため、手作業による修正が減り、作業負荷の軽減にもつながります。

このように、扱うデータの精度が高まることで、分析結果や業務判断に対する信頼性が向上し、組織全体の運用品質の底上げが期待できます。

連携によるシステムの拡張を行える

データ連携ツールを活用すれば、既存システムを大きく改修せずに、新たなSaaSや外部サービスとの接続を追加しやすくなります。これまで個別に開発していた機能拡張も、設定の見直しや構成の調整だけで対応できる場面が増え、導入にかかる期間の短縮にもつながります。

また、業務内容の変化や新サービスの採用といった環境の変化が生じた場合でも、連携の差し替えや追加を比較的簡単に行える点もメリットです。

状況に応じてシステムの構成を見直しやすくなることで、業務に適したIT活用が進み、組織としての対応力向上が期待できます。

データ連携ツール選定時の比較ポイント

データ連携の方式や対応範囲は製品ごとに大きく異なります。そのため、自社の業務やシステム構成を踏まえたツールの選定が不可欠です。

ここからは、ツール選定時に確認したい比較ポイントを紹介します。

対応アダプタの数

データ連携ツールの利便性は、搭載されているコネクタの種類と数に大きく左右されます。そのため、SaaSやデータベース、オンプレミス環境等、自社で利用するシステムに対応しているかの確認が不可欠です。

現在利用中のサービスはもちろん、将来的に導入を検討しているツールまで視野に入れ、接続可能な範囲を事前に整理しておく必要があります。

また、コネクタが存在しない場合に備えて、API連携機能の有無や、独自のアダプタを追加できる仕組みが用意されているかも評価対象です。

対応アダプタの充実度は、導入後の柔軟性や拡張性を左右する要素であり、将来の運用負担や追加コストを見極める意味でも大事なポイントです。

フロー作成

フロー作成機能は、データ連携ツールの使い勝手を左右する要素であり、画面操作だけで処理を構築できるか、簡単な記述で調整できるかといった操作性の確認が欠かせません。

GUI上の設定手順が直感的かどうかに加え、条件分岐や例外処理といった複雑な動きを無理なく表現できるか等、実際の運用を見据えた評価が求められます。

また、テンプレートやレシピがどの程度用意されているかは、導入初期の負担を左右する要素であり、担当者が短時間で構築できるかどうかの指標でもあります。このように、作成したフローを再利用、共有しやすいかという点も含めて検討することで、運用の効率化と属人化の防止を同時に図りやすくなります。

処理データ数(並列処理の可否)

処理できるデータ量と実際の業務で扱う件数や容量が合っていない場合、連携処理の遅延や停止といった問題が生じるおそれがあるため、想定される負荷との適合性をあらかじめ確認しておく必要があります。

日次や月次で発生するトランザクション数やファイルサイズを洗い出し、ツールの処理性能がそれらに十分対応できるかを検証しましょう。

また、大量のデータを短時間で取り扱う業務では、複数の処理を同時に実行できる並列処理(マルチタスク)に対応しているかの評価も業務の安定運用を左右する判断材料です。

また、長期的な運用には、将来的なデータ増加にも対応できるスケーラビリティ(拡張性)があるか、処理性能の上限を把握しておくことも大事です。

カスタマイズの可否

自社固有の業務手順や独自ルールを反映させたい場合には、連携フローの途中に条件分岐や計算処理を組み込めるか等、設計の自由度を確認することが大切です。

基本機能で対応できる範囲に加えて、スクリプトの追加やAPI操作によって処理を拡張できるかといった観点から、ツールごとの柔軟性を比較する必要があります。

設定の自由度が高い製品ほど専門的な知識を要するため、社内で対応できる体制があるか、外部支援が必要かもあわせて検討しましょう。

このように、実現したい内容の複雑さと運用負荷のバランスを踏まえながら判断することが肝要です。

セキュリティ対策

データ連携ツールは機密性の高い情報を扱う場面が多いため、通信の暗号化や利用者ごとのアクセス制限等、基本的な安全対策が講じられているかを確認することが不可欠です。

そのため、多要素認証への対応や権限設定の細かさ等を確認し、不正アクセスを防ぐ仕組みが十分に備わっているかを比較検討する必要があります。また、ISO等のセキュリティ認証を取得しているか、個人情報の管理方針が明確に示されているかは、サービスの信頼性を見極める上で判断材料のひとつです。機能面だけでなく組織としての管理体制や第三者評価の有無も含めて確認することで、長期にわたり安心して運用できる環境を整えられます。

レガシーシステムとSaaSが混在する環境下で、業務プロセスの最適化に課題を抱える企業は少なくありません。その解決策として注目されるのがiPaaSですが、導入に際しては適切な製品選定が不可欠です。そこでこの記事では、iPaaSの基本機能や導[…]

データ連携ツールならIBM「webMethods」がおすすめ

IBMが提供する「webMethods」は、社内システムとクラウドサービスを横断的につなぐHybrid iPaaSであり、アプリケーション間や部門間の連携を一元管理できる点が特徴です。

単なるデータの受け渡しにとどまらず、業務プロセスの統合管理やAPIの公開、統制、取引先とのB2B接続まで、幅広い領域を包括的にカバーする統合基盤として活用できます。設計や開発をノーコード/ローコード環境で進められるため、特定の技術者に依存せず、連携フローの構築や変更を行いやすく、業務自動化の推進にもつながります。

さらに詳しく知りたい場合は、機能構成や導入メリット、事例をまとめた以下の記事も参考になります。自社のシステム環境との適合性を具体的に検討しやすくなります。

・webMethodsとは?求められる背景や導入メリット、事例を紹介

弊社では、貴社の状況に合わせてwebMethodsを用いた最適な解決策をご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

データ連携ツールは、複数のシステムやアプリケーション間でデータをやり取りし、業務効率化やデータ活用を支える有効な手段です。一方で、個別の連携を場当たり的に増やしていくと、設定やフローが複雑化し、保守・改修の負担が大きくなるという課題もあります。

そのため、「どのシステム同士を」「どのような粒度で」連携させるのかを整理し、現状のシステム構成や業務プロセスを俯瞰したうえで全体設計を行うことが重要です。複数のSaaSや業務システムが混在する環境ほど、個別連携に頼るのではなく、全体最適の観点から連携基盤や運用方針を見直す必要があります。

こうした背景を踏まえ、なぜSaaSを増やすほど業務が複雑化してしまうのか、その本質やシステム乱立のリスク、全体最適化に向けたアプローチを整理した解説ホワイトペーパーを公開しています。情報システム部門の方が、自社のシステム連携・データ連携の方針を検討する際のヒントとしてご活用いただける内容です。

データ連携ツールの選定や既存システムとの具体的な連携方法、全体最適を見据えた連携基盤の考え方について個別に相談したい場合は、下記よりお問い合わせください。

お気軽にご相談ください

お気軽にご相談ください

お役立ち資料を無料で入手する

お役立ち資料を無料で入手する